全国统一学习专线 8:30-21:00

来源: 深圳市罗湖区华美外国语学校 编辑:佚名

项目化学习*含了多种课程样态,从**有系统性和跨学科项目化学习特征的IB课程,到主题式活动、研究性学习;从基于问题的学习、探究学习、STEAM课程到基于现象的教学等。这些都是基于情境的学习的理论假设,即认为学生在解决真实世界的问题中学得**。

但是,它们在项目化的程度上是有差异的。真正意义上的跨学科项目化学习不是一种点缀,也不仅是学科拼盘,或者学科实践活动,它是学生通过真实而有意义的问题探讨,用类似于真实的成年专家(如科学家、作家、历史学家)解决问题的方式,像认知学徒一样参与到学习的过程中。

“为什么水会蒸发?”

“盐在水里也会蒸发吗?”

······

带着这些真实的疑问,孩子们如何像真正的科学家一样,在探究过程中学习和应用学科思想。在这一过程中,尤其重要的是如何采集证据、使用证据,做客观的描述,利用证据进行推论和解释。

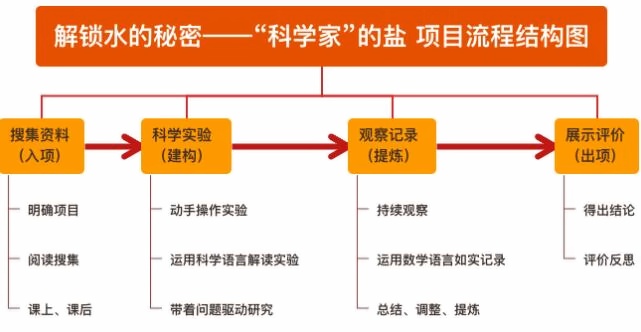

三年级的科学和数学跨学科项目化学习为《解锁水的秘密》。学生在探知水的过程中,不仅要认知水的不同形态,还要尝试通过科学语言分析水的特性,以及结合数学的统计和数据分析、记录探知水的秘密。

一、盐水会蒸发吗?

在入项阶段,教师提出驱动性问题,明确项目内容,激发学生的学习兴趣,调动学习内驱力,积极主动地参与到项目中来。

学生不是直接从科学课本里获得知识,记住问题的答案,而是先独立思考,围绕“水的秘密”这一主题进行阅读,科学实验操作之前,孩子们提出了大量问题,丰富了问题墙,也丰富了老师对孩子已有知识的认知。

中外科学教师和数学教师以同一个主题展开不同角度的科学、数学探索,创设了不同的探索环境,为科学探索营造了一个“师生互相尊重、安全、有挑战性和负责任”的环境。

1. 在KWL问题墙上,建立学生之间、学生与中外科学、数学教师对话的空间

2. 在实验互动区中,建立学生独立观察、合作学习的空间

3. 在教学展示板上,展示学生探索过程,建立师生、家长三方可以对话的空间

在建构项目阶段,学生会遇到不少问题。比如:实验操作时的规范与否为什么会影响实验的结果?如何运用科学语言解读实验过程呢?

教师和家长在项目中的支持作用开始显现。学校和家庭、社会是给予孩子学习探索不可或缺的学习者社区。教师制作示范了一个科学探索的学习支架——一个盐结晶的观察瓶和一个科学实验记录表。

孩子们在同步操作时,得到了足够的支持。这可以帮助学生以科学家的视角和思维方式思考问题,从而开阔孩子的视野,提升孩子思维的境界与维度。

在项目的提炼阶段,孩子们有了更多机会相互讨论、深入思考。

“为什么一个星期了,我的盐水还没有结晶呢?”

“为什么瓶口会有盐呢?”

“变冷了,会不会影响盐结晶呢?”

“需要把盐加多一点吗?”

小组之间的合作学习开始慢慢产生可能。新生成的疑惑会被记录在问题墙上,以项目为核心创设的真实学习环境不知不觉创设出来。

数学老师和科学老师一起编制了一个资源学习支架——科学语言工具箱。它按照三年级数学课标和科学课标的学习内容及要求,用符合学生年龄特征的学科概念、数学、科学语言解读科学现象、观察过程。比如:数学老师刘晓佳是班主任,她持续引导孩子们做一个月的观察记录时,根据科学老师的引导,结合数学知识,引导孩子在实验观察记录中学习计算差值,测量等。教师之间的合作也给孩子之间的合作做了良好的示范。

这个科学、数学PBL跨学科项目化的实施,学生能在老师的引导下发现问题、提出问题、解决问题。教师作为支持者,引导学生层层深入地理解如何用科学语言解读科学实验现象。不同文化、语言背景的学科教师共同创设了一个安全的真实的学习环境,鼓励学生提出自己真实的疑惑和想法,允许学生有自己的语言和声音,同时也用学科的语言和视角滋养学生,在儿童立场和学科立场中平衡着。